もうすぐ11月。秋が深まり、冷たい風が肌を刺します。

先生は、寒さが大の苦手です。一年中夏がいい。いつか南の島に住みたいなぁ、とずっと夢見ているのですが、実現までの道のりはなかなか厳しそうです。

さて、みなさん。「11月1日」は、何の日か知っていますか?

1が3つ綺麗に並んだこの日は、「犬の日(ワン、ワン、ワンの語呂合わせ)」、「川の日(111が川の字に似ているため)」など、様々な記念日になっています。

そして、この日は「いい姿勢の日」でもあります。1が、背筋がピンと伸びているように見えますよね。

普段生活していて自分の姿勢を意識することはありますか。せっかくなので、これを機会に今の姿勢を見直してみましょう。

ある調査によると、現代人はパソコンやスマホを長時間見ることが多いため、約8割の人が猫背気味なのだそうです。

猫背になるとどうなるのか。

背中が丸くなることで肺が圧迫され、深い呼吸ができなくなります。結果、脳への酸素が不足して集中力が低下し、疲れやすくなります。

つまり、勉強の時こそ、特に「いい姿勢」を意識してほしいのです。

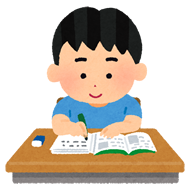

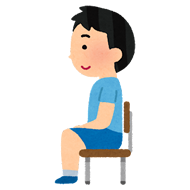

■まず大切なのが椅子に深く腰かけること。お尻を背もたれにつけるように心がけましょう。

■背すじは意識的にまっすぐ伸ばしましょう。頭の上から糸で軽く引っ張られているイメージです。

■机と体の間が離れすぎないように。こぶし1個分だけ空けましょう。

■ひざを曲げる角度は、できるだけ90度を意識しましょう。

これだけで、いつもより深く呼吸ができるようになり、より勉強に集中できる気持ちになれると思います。

寒くなると、自然と体が縮こまりがちです。

胸を張って、背筋をシャキッと。今日も頑張っていきましょう!