先生は、今年ついに花粉症になりました。

これまでも花粉症かも?のようなことはありましたが、今年は明らかに「鼻水が垂れる」、「目がかゆい」、「くしゃみが止まらない」・・・。

これは間違いない、ということで市販薬も周りの先生に教えてもらって飲んでいます。

先生の母親もずっと花粉症に悩まされていました。

花粉の時期になると、特に目のかゆみがひどいらしく、重症のときは目が赤くなりすぎて、病院にも通っていたほどです。

先生の実家では、犬を飼っているのですが、「犬のお散歩」はその母親がしてくれています。

いつも当たり前のようにしてくれていたので全然気が付かなかったのですが、先日実家に帰ったときに、母親の代わりに「犬のお散歩」に行ったときに気が付きました。

花粉症の人がお散歩に行くと、ものすごくつらい・・・。

お散歩から帰った後の先生は鼻水の洪水で目がかゆくてたまりませんでした。

きっと、長い間母親は花粉症でつらい中でも何にも言わずに「犬のお散歩」に行ってくれていたんだろうな、と気が付いて申し訳ない気持ちになりました。

今後は家族みんな交代で「犬のお散歩」に行くことを決めました。

先生も頑張ります。

病気は病気になって始めて辛さがわかるそうです。

先生は自分が花粉症になってようやく、母親の辛さがわかりました。

また、母親の優しさにも気が付きました。

きっと周りにいる花粉症の方には親身になって接することができそうです。

花粉症ではない人は、花粉症の人の辛さはわかりません。

皆さんはまだ若いので、高齢者の方の辛さはわかりません。

皆さんは健康ですので、障害を持つ方の辛さはわかりません。

受験したことの無い人は、受験生の辛さはわかりません。

本気で勉強していない人は、本気で勉強している人の大変さはわかりません。

何事も経験することで気付きがありますね。

経験したことの無いくらい勉強してみるといろいろな事に気が付くかもしれません。

皆さんも頑張ってください。

そういえば、先生の家の実家の犬ですが、最近「犬のお散歩」に行った後、くしゃみをしています。

鼻水も垂れています。

もしかして犬にも花粉症があるのでしょうか?

積極的に、お散歩に行くことでまた一つ気付きがありました。笑

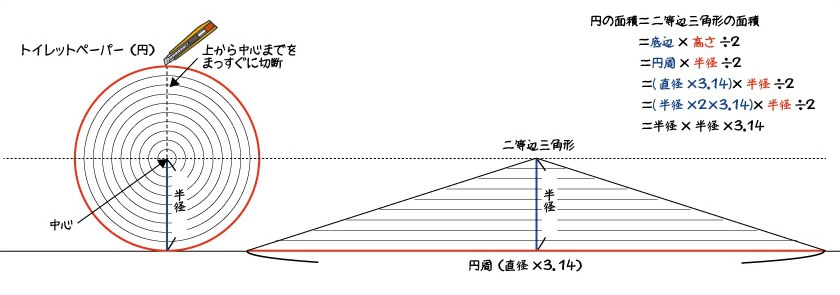

あなたは今、小学5年生だとします。そして、芯のないトイレットペーパーを横から見ると円の形をしていることに気が付きました。三角形や平行四辺形などの面積の求め方を勉強したので、次は円の面積をどうしても知りたくなってしまいました。でも、最近やっと円周の長さを求める公式(直径×円周率)を勉強したところで、円の面積を求める公式(半径×半径×円周率)を知りません。それでもあなたは、円の面積を知りたくてどうしようもありません。さぁ、公式を使わずに、どうすれば円の面積を求められるでしょうか。

あなたは今、小学5年生だとします。そして、芯のないトイレットペーパーを横から見ると円の形をしていることに気が付きました。三角形や平行四辺形などの面積の求め方を勉強したので、次は円の面積をどうしても知りたくなってしまいました。でも、最近やっと円周の長さを求める公式(直径×円周率)を勉強したところで、円の面積を求める公式(半径×半径×円周率)を知りません。それでもあなたは、円の面積を知りたくてどうしようもありません。さぁ、公式を使わずに、どうすれば円の面積を求められるでしょうか。